Das Gschnitztal mit seiner beeindruckenden Bergwelt bot vom 10.-12.10.2025 den Rahmen, um innerhalb des Netzwerkes der Bergsteigerdörfer über das Bergsteigen in unserer Zeit zu reflektieren.

Im „Tal der Hütten“, dem Gschitztal im Tiroler Wipptal, fand die Jahrestagung 2025 der 43 Bergsteigerdörfer statt. Hier hatte 1780 Dolomieu das Gestein Dolomit entdeckt, namensgebend für unsere „bleichen Berge“.

Wie Markus Welzl, Vizepräsident des Österreichischen Alpenvereins und Vorsitzender der Internationalen Steuerungsgruppe der Bergsteigerdörfer, in seinen Grußworten sagte, begleitet das Tagungsthema „Zeitgemäßes Bergsteigen“ die Alpenvereine in ihrer täglichen Arbeit. Das Gschnitztal bietet mit seiner beeindruckenden Bergwelt den Rahmen, um über das Bergsteigen in unserer Zeit zu reflektieren.

Zudem ist die hohe Lebensqualität für die langfristige Entwicklung einer Region ausschlaggebend. Die Mitgestaltung der eigenen Umgebung ist zwar manchmal mühsam, aber sinnstiftend. Davon können die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen in den Bergsteigerdörfern oder den Alpenvereinssektionen ein Lied singen. Ohne sie, wären viele der in den Bergsteigerdörfern gesetzten Maßnahmen schlicht einfach nicht finanzierbar.

Zauberwort: Anpassung

Gerhard Mössmer von der Abteilung Bergsport im ÖAV, zeichnete ein klares Bild darüber, wie die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen am Berg das Bergsteigen heute beeinflussen. So sind manche Routen nicht mehr machbar aufgrund von erhöhtem Steinschlagrisiko aufgrund der Auflösung von Permafrost. Zustiege werden länger und schwieriger. Bäche, die früher gefroren waren, führen plötzlich Wasser. Wo früher Eis oder Firn lag, liegt nun Schutt und macht gewisse Hochtouren unattraktiv, Übergänge sind oft ausgeapert und man kommt aufgrund des daraus resultierenden Niveauunterschiedes nicht mehr drüber. Starkniederschläge zerstören Infrastrukturen wie Brücken oder Wege. Dies stellt höhere Anforderungen an das technische Können der Bergsteiger:innen (z.B. Randklüfte), erfordert anderes Verhalten (z.B. konsequente Seilverwendung auf Hochtouren wegen erhöhter Spaltengefahr) und setzt Eigenverantwortung voraus, gerade in puncto Risikoverhalten.

Für Mössmer ist klar: „Ja, wir werden weiterhin Bergsteigen gehen können, aber wir müssen uns anpassen.“ Anpassungsstrategien können sein: eine andere Ausrüstung mitnehmen (z.B. Helm und Klettersteigset auch auf Hochtouren), aktuelle Informationen zu Touren und aktuellen Verhältnissen einholen, Alternativen suchen, Steinschlagzonen meiden. Ausbildungskurse für Hochtouren verlegt der ÖAV bereits nach vorne, wo noch bessere Verhältnisse vorherrschen. Gruppengrößen ändern sich: Die österreichischen Bergführer:innen führen nur mehr zwei Personen auf den Großglockner anstelle von vier.

Peter Mani, Hüttenkommission SAC, fasste die Ergebnisse der Studie „SAC-Hütten 2050“ zusammen. Es bestehe Handlungsbedarf: Tauender Permafrost, steigende Naturgefahren und veränderte Landschaftsbilder verlangen innovative Anpassungen im Hüttenbau. Manche Hütten wird es nicht mehr geben.

”„Ja, wir werden weiterhin Bergsteigen gehen können, aber wir müssen uns anpassen.“ (Gerhard Mössmer, Abteilung Bergsport ÖAV)

Landschaft schützen. Landschaft pflegen

Das Gschnitztal liegt zwischen zwei Landschaftsschutzgebieten. Durch das Aufeinandertreffen von Urgestein und Kalkgestein, hat sich ein wahres Blumenparadies entwickelt. Bei Vorträgen, Exkursionen und Workshops erhielten die Tagungsteilnehmer:innen Einblicke in die naturkundlichen Besonderheiten des Tals wie z.B. den Trinser Moränenwall, den Blaser, dem blumenreichsten Berg Tirols, oder die Gschnitzer Trockentanne, welche aufgrund genetischer Anpassung an trockene Standorte helfen kann einen klimafitten Wald zu gestalten. Besonders ansehnlich waren die Beispiele zur Pflege (Entfernen von Schilf) und Wiedervernässung (durch Einziehen von Spundwänden) eines Moores und die Renaturierung des Gschnitzbaches durch Aufweitung und Strukturierung sowie Schaffung von Retentionsraum.

Das Gschnitztal liegt zwischen zwei Landschaftsschutzgebieten. Durch das Aufeinandertreffen von Urgestein und Kalkgestein, hat sich ein wahres Blumenparadies entwickelt. Bei Vorträgen, Exkursionen und Workshops erhielten die Tagungsteilnehmer:innen Einblicke in die naturkundlichen Besonderheiten des Tals wie z.B. den Trinser Moränenwall, den Blaser, dem blumenreichsten Berg Tirols, oder die Gschnitzer Trockentanne, welche aufgrund genetischer Anpassung an trockene Standorte helfen kann einen klimafitten Wald zu gestalten. Besonders ansehnlich waren die Beispiele zur Pflege (Entfernen von Schilf) und Wiedervernässung (durch Einziehen von Spundwänden) eines Moores und die Renaturierung des Gschnitzbaches durch Aufweitung und Strukturierung sowie Schaffung von Retentionsraum.

Herausforderungen und Chancen

Es wird Leute geben, die aufgrund der Veränderungen nicht mehr ins Hochgebirge gehen, sondern mehr auf Bergwandern oder Sportklettern umsteigen. Trends wie Trailrunning könnten neben den Weitwanderungen und Hüttentouren an Popularität zunehmen. Eine Möglichkeit sich anzupassen, sieht auch Thomas Senfter, Bergführer Wipptal. So ist es wichtig, z.B. in schneearmen Wintern im Bergsteigerdorf bereits Tourenbeschreibungen vorzubereiten, die spontan online geschaltet werden können oder Touren vom Sommer in den Winter zu transferieren bzw. das Angebot anzupassen, z.B. Klettergarten auch im Winter (braucht Markierung in Höhe und Grödeln).

”„Gletscher haben ein gewaltiges Harmoniebedürfnis, aber die Störungen sind zu groß, die auf sie einwirken.“ (Georg Kaser, Klimaforscher)

Täglich mehr Kollateralschäden

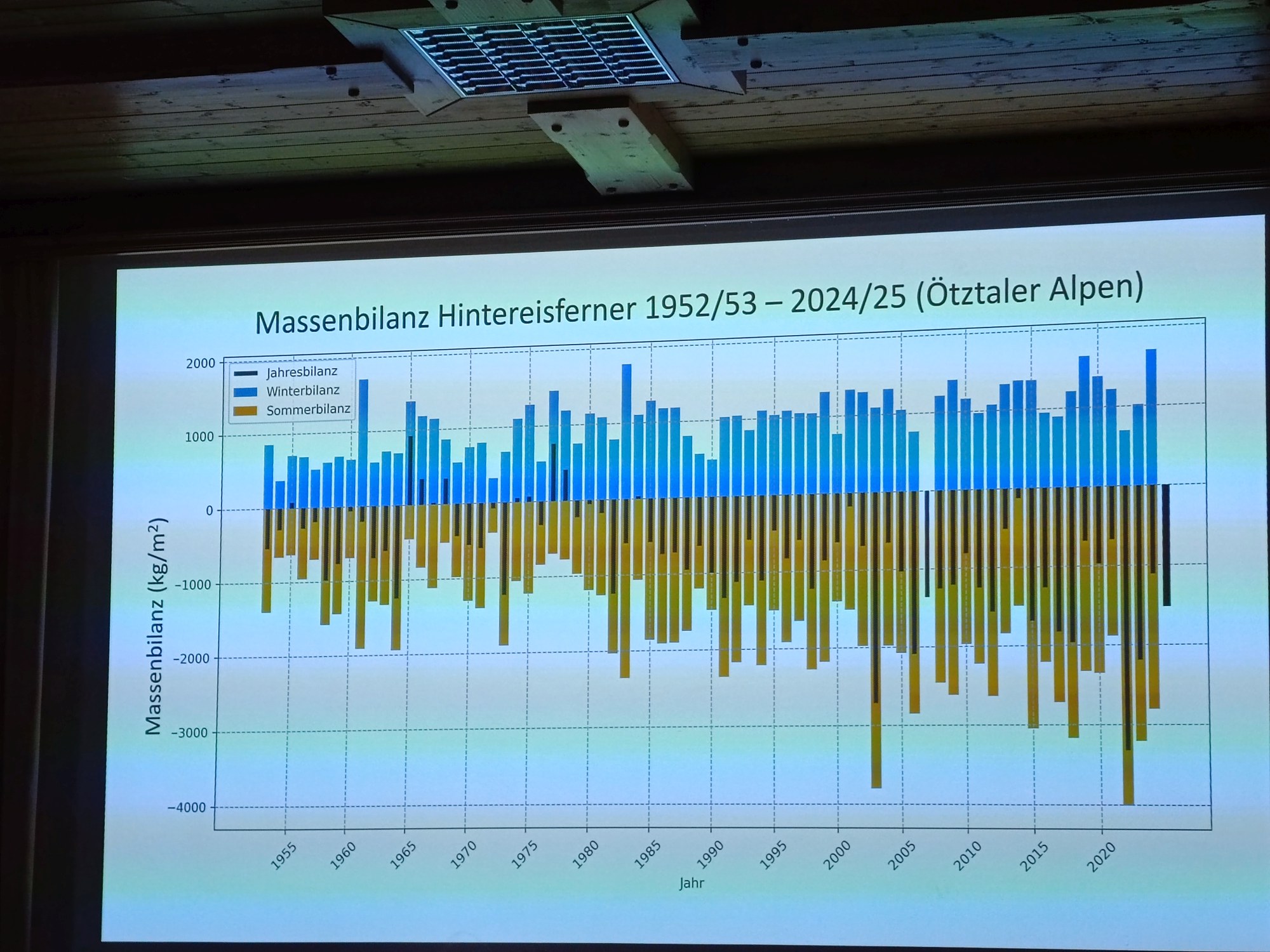

Der renommierte Klimaforscher Georg Kaser präsentierte Ergebnisse zur Massenbilanz vom Hintereisferner, der längsten Messreihe auf der Erde (seit 1952). Für 2025 wird der Wasserverlust mit ca. 1,5 m angeschätzt. Der viele Regen heuer wirke dabei fast gleich so schlecht wie die hohen Temperaturen auf die Eisschmelze.

Ernüchternd auch diese Aussage: die Schneedeckendauer sinkt, dies hat mehr Einfluss auf die Wasserverfügbarkeit als der Gletscherrückgang und stellt uns im Tourismus und Landwirtschaft vor Herausforderungen. Ebenso nimmt die Häufigkeit an Extremereignissen zu und die Intensität auch, auch Hitze- und Dürreereignisse. Heute müsste daher man statt

Gefahrenzonenpläne auszuarbeiten, bereits Sicherheitszonenpläne erarbeiten. Es sei ganz einfach: Wenn ich mehr Energie in ein hochdynamisches System bringe, dann muss ich mit stärkeren Auswirkungen rechnen. So halten heute Wetterlagen wie VAIA viel länger als früher an, außergewöhnliche Ereignisse sind stärker und häufiger. Das Parisziel <1,5 °C Erwärmung wird gerade durchstoßen (2040 war die Prognose der Wissenschaft). Für Kaser ist klar: Zur Reduktion von CO2 haben wir großen Handlungsspielraum, nur nutzen wir/die Politik ihn nicht. Je länger wir warten, umso mehr sinkt die Spanne der Handlungsoptionen. „Es wird mit jedem Tag später mehr Kollateralschäden geben. Gegensteuern geht noch!“

Mit welchen Herausforderungen hinsichtlich Naturgefahren die Bergsteigerdörfer in den kommenden Jahren zu kämpfen haben, ließ sich im hinteren Gschnitztal besichtigen. Am 30. Juni 2025 zerstörte ein kräftiges Gewitter mit Hagel in Gschnitz das Mühlendorf fast vollständig bis auf die Josefskapelle und ein Gebäude. Glücklicherweise ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Die Aufräumarbeiten und Arbeiten zur Wiederherstellung z.B. der Wiesen sind im Gange.

”„Es wird mit jedem Tag später mehr Kollateralschäden geben. Gegensteuern geht noch!“ (Georg Kaser, Klimaforscher)

Jahrestagung: Internationaler Austausch

Wanderungen und ein Festabend boten den Vertreter:innen der Bergsteigerdörfer noch einen Rahmen für einen lockeren Austausch. Die Jahrestagung im Gschnitztal war bestens organisiert von den beiden Gemeinden Gschnitz und Trins, den Bergsteigerdörfer-Partnerbetrieben, dem Tourismusverband Wipptal und dem Team der Bergsteigerdörfer im Österreichischen Alpenverein. 2026 wird die Jahrestagung im Unterengadin im Bergsteigerdorf Guarda, Lavin und Ardez vom 23.-25. Oktober stattfinden.